- 官と民をまたがる越境キャリア支援ならVOLVE

- 国家公務員、官僚から民間企業への転職

- VOLVE記事一覧

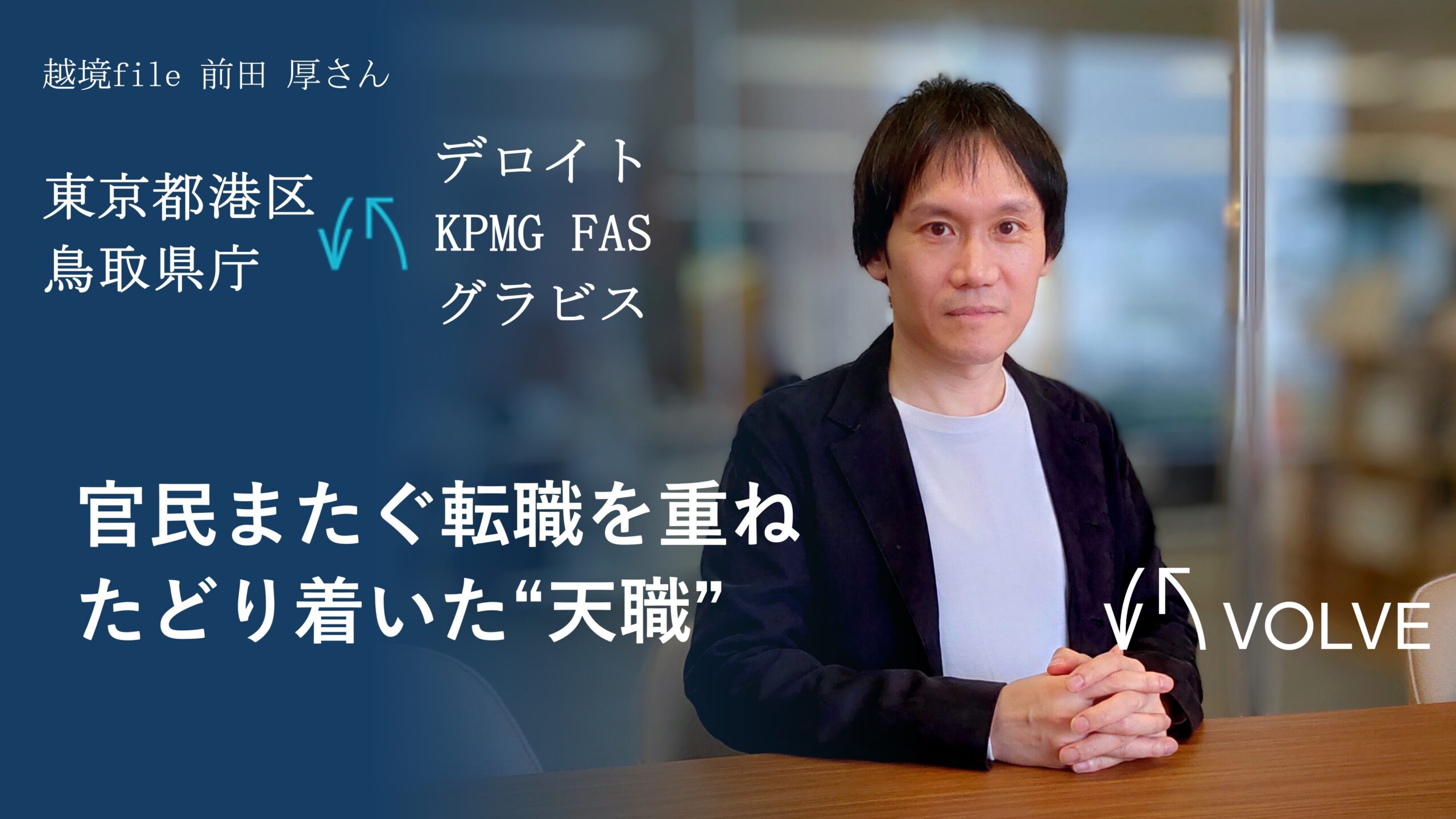

- 官民またぐ経験を積み重ね、たどり着いた天職。巡り合わせが「人生の幅」を広げる

官民またぐ経験を積み重ね、たどり着いた天職。巡り合わせが「人生の幅」を広げる 2025.06.05

「『公共』という太い軸はあったものの、ほぼ巡り合わせでここまできました。でも結果的にすべての経験が現在に生きています」──。

中央省庁や独立行政法人、地方公共団体などに対しIT利活用による業務改革を支援するグラビス・アーキテクツで、管理本部のマネージャとして勤務する前田厚さん。これまでに東京都港区や鳥取県で公務員として働いただけでなく、民間企業でシステムエンジニアやコンサルタントとして従事していたこともある。これまでのキャリアで6回転職し、官民を行き来してきた越境転職の実践者である前田さんに、越境キャリアについて聞いた。

<プロフィール>

前田厚さん

筑波大学第二学群人間学類卒業、早稲田大学大学院政治学研究科公共経営専攻修了。2000年にSEとしてIT企業に入社し、その後日本ユニシス(現:BIPROGY)に転職。2004年に東京都港区に入区、2014年にデロイトトーマツコンサルティングにコンサルタントとして入社。2016年に鳥取県に入庁し、2018年から一般財団法人自治体国際化協会に派遣。2020年KPMG FASに入社、2024年グラビス・アーキテクツに入社。

英検1級、TOEIC900点と英語が堪能。Oracle Master Platinumも保有。

たまたま出会ったSEという仕事。目覚めた「公共」への思い

──ファーストキャリアとしてSE(システムエンジニア)の仕事を選んだ理由を教えてください。

SEになったのはたまたまなんです。大学時代は演劇に時間も情熱も注いでいました。卒業後も1年間は演劇を続けていたのですが、アルバイト雑誌でバイト先を探していた際、小さなIT企業に出会い正社員のSEとして就職しました。当時はSEになりたかったというよりは、就職氷河期とITバブルが重なり、正社員を募集していたのがIT企業くらい。アルバイトよりも正社員の方が安定しているかな、程度で選択したのが正直なところです。

その会社では、当時の簡易保険福祉事業団が運営していた「かんぽの宿」の職員の給与システムのデータベースの保守などを担っていました。そこで初めて「公共」の仕事と出会いました。

その後、より大規模なデータベースに携わりたいという想いから日本ユニシス(現:BIPROGY)に転職し、そこでも公共セクターのSEとして、大手ガス会社のBPRなどの経験を積みました。

たまたま出会ったSE、そして公共の仕事でしたが、結果的にその後のキャリアでも約20年公共に関わる仕事をすることになりました。

──日本ユニシスで2年間勤務したあと公務員に転身し、港区の職員として10年半、務められています。自治体への転職を決めたきっかけは?

日本ユニシスでは希望していたとおり大規模な案件に関与できたのですが、SEをするうちに、ITの枠にとどまらず公共の実務に関わりたいという想いが強くなっていきました。その中でも、より住民に近い場所で住民の生活を直接支える基礎自治体での仕事に魅力を感じました。また当時のSEはかなり激務だったということもあって、安定して勤務できる職場を選んだ面もあります。

ありがたいことに複数の自治体から採用のご連絡をいただいたのですが、財政規模の大きな自治体の方が自身のアイディアを活かせる余地が大きいかと考え、東京都港区に入区しました。

──港区ではどんな仕事をされたのでしょう?

港区で印象に残っているのは、福祉総合システムの再構築をリードしたことです。「福祉」と一言で言っても、高齢者福祉、障害者福祉、保育、児童関係の手当から生活保護、資金貸付まで多岐にわたる事業があります。

当時、港区ではこれらのサービスを各所属が縦割りで管理しており、住民に関する情報あまり連携されていませんでした。そこで「所属」や「事業」ではなく「住民」をデータベースの中心に置き、その住民がどのようなサービスを受給しているか、また受給できるか、情報を横串で管理できるシステムの構築を目指しました。関係する所属は12課、管理する事業は97事業、エンドユーザとなる職員は200人以上というプロジェクトでした。

このプロジェクトでは、各所属長や、さらに上の職位の方々、財政部門、他システムとのベンダへの説明や調整に骨が折れましたが、コンサルタントとも協力し合いながら、ベンダと職員の間に立ち専門用語を噛み砕いて解説し、二人三脚でプロジェクトを進めました。システムの再構築には4年半もの時間を要したのですが、その達成感は大きく、また住民中心のシステム構築の思想は日本ユニシスでのBPRの経験が活かされたもので、経験のつながりも感じました。さらには、この経験がコンサルティングという仕事に出会うきっかけにもなりました。

このほかにも、保健福祉、国際化など、港区の行政計画の策定にも関与し、さらに国際化に関するさまざまな施策の立案と実行にも従事しました。例えば、当時区には82か国の大使館が設置されているものの特段の連携は行われていなかったため、区と大使館との防災面での連携を進めたり、インバウンドのための施策の協働にも当たりました。

鳥取を経て出会った「人事」の仕事

──港区の仕事もやりがいの大きそうな仕事ですね。その後はデロイトトーマツコンサルティングを経て、鳥取県庁に入庁されました。

港区での経験を経て、「より財政面、人事面において逼迫した自治体を支援したい」という想い、特に地方創生、地域活性化に対する想いが強くなっていました。

東京都や国で働くことも考えたのですが、コンサルティングであれば、一つの行政機関に留まらず、全国的に支援できると考え、そのようなプロジェクトを受注しているデロイトに転職しました。

デロイトでは中央省庁・独立行政法人に常駐しPMOの案件に従事しました。特に中央省庁の案件ではお客様にもメンバーにも恵まれ、厳しくも楽しく業務に当たることができ、非常に良い経験を積ませていただいたと思っていますし、今でもそのメンバーの一部とは良い関係を続けています。

ただ、地方創生に関する案件は思っていたより少なく、どうしてもその想いを捨てきれなかったため、地方創生に関するさまざまな政策を打ち出している鳥取県に入庁することにしました。

写真)鳥取県の平井伸治知事(写真右)、江原道の崔文洵・前知事(左から2人目)、智頭町の寺谷誠一郎・前町長(左)と一緒に撮影。写真の一部を加工しています。

入庁後は情報セキュリティ担当係長を拝命したのですが、「地域とのつながりをつくりたい」という想いから、東京で主宰していた英会話サークルを鳥取でも始めることにしました。「東京のように人を集めるのは難しいかもしれない」と考えていたのですが、蓋を開けてみると、中学生から70代の高齢者、鳥取在住の外国人の方々も含め、交流と英会話を楽しみに集まってくださいました。

鳥取県に入庁して2年が経ったとき、自治体の国際化を支援する総務省の外郭団体である一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)に派遣されることになりました。CLAIRでは主に高度外国人材の日本での就労支援を担当し、延べ500人以上の就労を支援しました。また韓国・ソウルでの駐在の機会もいただき、日本のインバウンドに関するチームのチーム長として、観光客誘致に関する施策なども担当しました。ここでは港区でのインバウンド施策の経験が生きたと考えています。

写真)韓国・江原道における博覧会で商談中

──ここまで多彩なキャリアは珍しいですよね。鳥取県からM&Aなどのファイナンシャル・アドバイザリーを行うKPMG FASに転職し、さらに現在勤務しているグラビス・アーキテクツに至ります。

私のように基礎自治体、広域自治体、国の外郭団体、中央省庁を経験している人の履歴書はこれまでに見たことがありません(笑)。

鳥取県の後は、デロイト時代の上長のお声がけによりKPMG FASへ入社させていただき、コンサルティングから人材採用にも関わるようになりました。もともとCLAIRで就労支援を担当していたこともあり、人事の業務にやりがいを感じるようになりました。

そして人材採用だけでなく、人材育成、人事評価、労務管理など人事領域でのフィールドを広げたいと考えていたころ、弊社グラビス・アーキテクツからコンサルタント職としてオファーをいただきました。その際は「今後のキャリアはコンサルタント職ではなく人事として全うしたい」という想いが強く、大変失礼ながらオファーを辞退させていただきました。

ところがその1か月後に今度は「人事のマネージャとして迎えたい」というオファーをいただきました。グラビス・アーキテクツは公共セクターに特化したファームです。約20年従事してきた公共セクターであり、人事のマネージャとしてのオファーであり、それらに加えて、私などに2度もお声がけいただいたことに心を打たれ、入社を決めました。

現在は管理本部において、人事・総務・広報の各チームのマネージャを務めています。

官民を行き来する転職で「人生の幅が広がる」

──これまでの様々な経験は、今の仕事にどのように生きていると感じますか?

人材採用に当たり候補者の職務経歴書を拝見する際、コンサルティング・IT・行政のいずれにおいてもどのようなスキルをお持ちか、書類には表されていないところも肌感覚でイメージできることだと思います。

公共セクターは独特の業務も多く、官と民を行き来してきた経験が役立っているかと思っています。

──越境転職を実践したきた立場として、官と民を行き来するキャリア形成についてどんなメリットやデメリットがあると感じますか?

公務員の方の多くは新卒で入職されますが、一度民間を経験してから公務員になると、コスト意識、民間のビジネス、想いなどを知ることができ、より芯を食った深みのある仕事ができるのではないかと思っています。民間企業からの中途採用も増えていますし、経験を活かしながら働ける環境も整ってきていると思います。

逆に行政機関から民間に転職する場合は、最初は苦労する場面が多いのではないかと思います。私の経験でも、港区で10年半勤務してからデロイトに転職したときは、コンサルタントとして求められる役割、立ち回り方の習得に非常に苦労しました。

私見ですが、長い社会人人生を見据えたとき、たとえハードルは高かったとしても思い切って「外」に出ることで人生の幅が広がると思います。行政機関でもカムバック採用が広がりつつあるので、一度民間で勤務した後にその経験を活かし戻れる可能性も高まっています。ですのでチャレンジも一つの選択肢として考えても良いかと思っています。長期的な視点で熟慮いただいた上で、最良の選択肢を見つけてほしいと思います。

なお、現在、行政機関の職員、公共セクターのコンサルタント、SEとしてのキャリアを活かし、さらに活躍のフィールドを広げたい方がいらっしゃったら、ぜひVOLVE様を介しグラビス・アーキテクツまでご相談ください。多くの皆様からのキャリアに関する相談をお待ちしております。

──これまで多くの業界、職種を経験されてきました。今後のビジョンについて考えていることはありますか?

私は間もなく50歳を迎えますが、今はグラビス・アーキテクツの発展のため、業務にバリバリと従事できています。年齢を重ねても弊社にできる限り貢献したいと考えています。

私は「人と人を結びつける仕事」にはやりがいを強く感じています。さまざまな環境でさまざまな業務を経験してきましたが、現在の人事に関する仕事は、大げさに言うと、経験のつながりの中で得た「天職」なのかなとも思っています。

そして将来、もし体力面などから現在のような働き方が難しくなってきた際には、働き方を見直し、公共セクターにおける転職支援などに従事するのも良いかなとふんわりと考えています。

【申込〆切:10月28日正午】総勢15省庁登壇!霞が関キャリアフォーラムを開催します

2025年10月29日,11月5日,6日開催「霞が関キャリアフォーラム」のご案内

中央省庁への転職を検討中の方へ―――

「応募したいけれど、実態が分からない」「働き方やキャリア形成の違いを知りたい」

そんな声に応えるため、本フォーラムを企画しました。採用担当者や実際に中途採用で霞が関に入省した方々が登壇し、なぜ今、民間出身者が求められているのか、どのように活躍できるのかを具体的にお話しします。

▼登壇省庁

・10月29日(水)19:00-20:30

外務省・環境省・内閣府・農林水産省・防衛省

・11月5日(水) 19:00-20:30

金融庁・公正取引委員会・国土交通省・総務省・デジタル庁

・11月6日(水) 19:00-20:30

経済産業省・厚生労働省・こども家庭庁・人事院・文部科学省