- 国家公務員、官僚からの転職、初めての民間転職ならVOLVE株式会社

- 官から民への越境転職支援

- COLUMN

- 民間から再び霞が関へ…総務省初の「出戻り官僚」の挑戦

民間から再び霞が関へ…総務省初の「出戻り官僚」の挑戦 2025.07.17

総務省から民間企業に転職し、再び総務省に入省した平松寛代さん。

約20年間、官僚としてキャリアを築いてきた平松さんは、なぜ民間企業で働くことを決意したのでしょうか?

総務省初の「出戻り官僚」となり、官民を行き来する「リボルビング・ドア(回転扉)」というキャリア観を実践する平松さんにインタビューしました。

<プロフィール>

平松寛代さん

2000年、旧郵政省(現・総務省)に入省。プライバシー保護やセキュリティ政策の立案に従事し、2005年には携帯電話におけるインターネット上の違法・有害情報対策を主導。2007年には財務省に出向し、リーマンショックに対応。2016年からは在英国日本国大使館に駐在し、英国のEU離脱を受けて日英間のデータ流通交渉を担当した。

2022年にオムロン ソーシアルソリューションズに転職。その後再び2023年に総務省に入省。現在は総務省総合通信基盤局・基盤整備促進課長として、テレコム分野を担当する。

情報セキュリティからイギリス駐在まで幅広く経験

──大学卒業後、なぜ官僚の道を選んだのでしょうか?

大学は法学部だったので、司法試験も視野に入れていました。ただ法律の解釈を学ぶうちに、政策立案の面白さに惹かれるようになり、国家公務員の道を選びました。

もともと中学・高校の頃から、国や世界に貢献する仕事に就きたいという思いもありました。

また、当時はまだ女性が第一線で活躍する機会が限られていたので、早い段階から経済的に自立したいという思いも強くあって、国家公務員を志望するようになりました。

──2000年に旧郵政省に入省されました(郵政省は2001年に総務省に再編)。当時はどんな仕事をされたのでしょうか?

総務省では主にプライバシーやセキュリティに関わる業務を担当し、特にインターネットや通信分野の政策立案に携わりました。

印象に残っている政策を一つ挙げるとすると、2005年頃に関わった携帯電話のフィルタリングへの取組です。

当時は携帯電話を通じてインターネットを閲覧する子どもの性被害が問題になっており、子どもの安全を守るため、そのような有害コンテンツへのアクセスを制限するフィルタリング強化の施策に関わりました。タイムリーで、かつ社会的にも意義の大きい政策に関わることができ、国家公務員の仕事のやりがいを実感しました。

また、リーマンショックの影響を受けて急激な景気の悪化で経営難に陥った中小企業の支援策を担当したり、サイバーセキュリティに関わる政策を担当したりと、幅の広い分野で経験を積むことができました。

──イギリス駐在も経験されています。

外務省に出向し、2016年から2019年まで在英国日本国大使館での駐在を経験しました。

ちょうど2016年は、イギリスがブレグジット(イギリスのEU離脱)の混乱の時期にも重なっていますが、そんな緊張感のある時期に日英間の交渉を担当しました。国際的な視点を養う上で、イギリス駐在を経験できたことは大きな財産になっています。

イギリスから帰国した後は、2019年に内閣官房に配属になり、その後はまた2021年に古巣の総務省に戻り、マイナンバー関連の業務を担当しました。

「民間企業の声は霞が関で働いていると理解できない」

──2022年に20年以上務めてきた霞が関を離れ、民間企業に転職されます。なぜ民間への転職を決断したのでしょうか?

私は長年、霞が関で政策立案の仕事を続けてきましたが、「実際にサービス開発をしている民間の現場を理解しないままで政策を作っているのではないか……」という不安に思うことが度々ありました。

総務省は民間企業とも関わることが多い省庁ですが、民間企業が新しい技術を開発するときに、どんな課題に直面しているのか、あるいはどんな施策が行き渡っていないのか……こうした「現場の声」は、霞が関で働いているだけではなかなか理解することはできません。

であるならば一度、霞が関の外に出て「現場」に立ち返ってみようと思い、民間企業への転職を決断しました。

──転職先であるオムロン ソーシアルソリューションズは、鉄道などの自動改札機の運賃を管理するシステム(AFCシステム)で国内シェア5割を占めるなど、インフラ事業に強みを持つ会社です。なぜこの企業を選んだのでしょうか?

オムロンは、企業は社会の公器であるという考え方を重視しており、社会の課題解決に貢献することを使命としています。このような経営理念に共感したことが一つあります。

また民間転職するならば、これまで経験したことのない仕事に挑戦してみたいという思いもあり、新規事業の立案などを担当させてもらえるオムロン ソーシアルソリューションズに入社しました。

新しい業務に挑戦したいという思いはあったものの、初めての経験で分からないことだらけでした。なので、必要な知識を得るために夜は学校に通うなどしつつ、経営戦略などを学びました。勉強したことがすぐに仕事に活かせる環境があり非常にありがたかったです。

──民間企業で働いてみて、どこに霞が関との違いを感じましたか?

霞が関は政策立案を担うため、「全体像を見る」というアプローチが重要です。一方で民間企業では事業に直結した部分を注目するため、視点が大きく違うと感じました。

またマネジメントの面でも違いを感じました。オムロン ソーシアルソリューションズでは、1on1を頻繁に実施していましたが、個人個人を尊重したマネジメントを徹底しようとする姿勢を強く感じました。

「民間企業での経験を付加価値として示さないといけない」

──民間企業で働いたのち、再び総務省に戻られました。なぜでしょうか?

オムロン ソーシアルソリューションズに転職した時点では、「また公務員に戻ろう」とは考えていませんでしたし、社員の方々との仕事は、大きなやりがいとたくさんの学びがありました。

それでも総務省に戻ろうと考えるようになったのは、民間企業で得られた経験を活かして、今後は霞が関を変えていきたいと思ったからです。

霞が関は終身雇用が根強く、同質性の高い組織ですが、もっと民間企業など外部の人材を受け入れるべきだと思います。民間企業のように、多様な人材を取り込むことで、多様な視点が集まる組織になると思います。

私は「総務省初の出戻り官僚」としてメディアからも注目されましたが、そもそも霞が関には出戻り採用(離職者を対象にした採用)という制度はありません。私は通常の中途採用で再び入省するというステップを踏み、官民のリボルビング・ドア(回転扉)の先駆者になりました。

一度離れた人材を採用するシステムがあればいいと思いますが、組織変革は時間がかかります。しかし同じ霞が関でも、省庁によっては多様な人材をうまく取り入れており、きっと霞が関全体も同じように変わっていけると思います。

──総務省に戻られてから1年半が経過しました。「出戻り」というキャリア選択をしたことについて、今どのように感じていますか?

総務省では私のようなキャリアの前例がないため、正直、孤独を感じることもあります。

私のあとにも「出戻り官僚」が増えたり、民間人材を積極的に受け入れる土壌が育ったりするためにも、私は民間企業での経験を付加価値として示さないといけないという責任を感じています。

ちゃんと仕事で成果を出すことでしか、評価してもらえないと思っているので緊張感もあります。

「転職は一つの手段。最終目的ではない」

──今後、総務省を含めて霞が関で中途採用を増やしていくにはどのような取り組みが必要でしょうか?

働く職員たちが、やりがいと感じられる職場を作っていくしかないと思っています。

私にとって政策に関わる仕事は、強く知的好奇心が満たされる側面があり、毎日楽しく働けています。私は現在、テレコム分野を担当し、2025年6月までは、電話番号の管理や配分に関する業務に携わっていましたが、業務を通じて日々多くの知識を吸収しつつ、国際的な視点も求められる仕事で大きなやりがいを感じています。

ですがメディアでは「ブラック霞が関」と揶揄され、国家公務員の志望者も減少するなど、霞が関の魅力が十分に伝わっていないのが現状だと感じています。

仕事の魅力が伝わっていない現状では、「中途採用を増やしたい」といっても優秀な人材を惹きつけることはできません。

また、霞が関でのキャリア形成についても、個々人が豊かな人生を歩むための選択肢が増えるべきだと思います。

民間企業と霞が関を行き来するようなリボルビング・ドアという選択肢も含めて、一人ひとりが自らのキャリアを柔軟に考えられるようになればいいと思います。

20代、30代でどのようなスキルを身につけ、40代でどのようにそのスキルを活かしていくかは、民間企業への転職で、改めてキャリアプランを考えることの重要さを実感しました。

転職は一つの手段ですが、それが最終目的ではありません。それぞれが目指すキャリアプランを考えながら、キャリアを選択していくことが大事だと思います。

なぜなら、一人ひとりが豊かなキャリア、豊かな人生を送ることが、企業の成長や国の経済力の強化につながるからです。

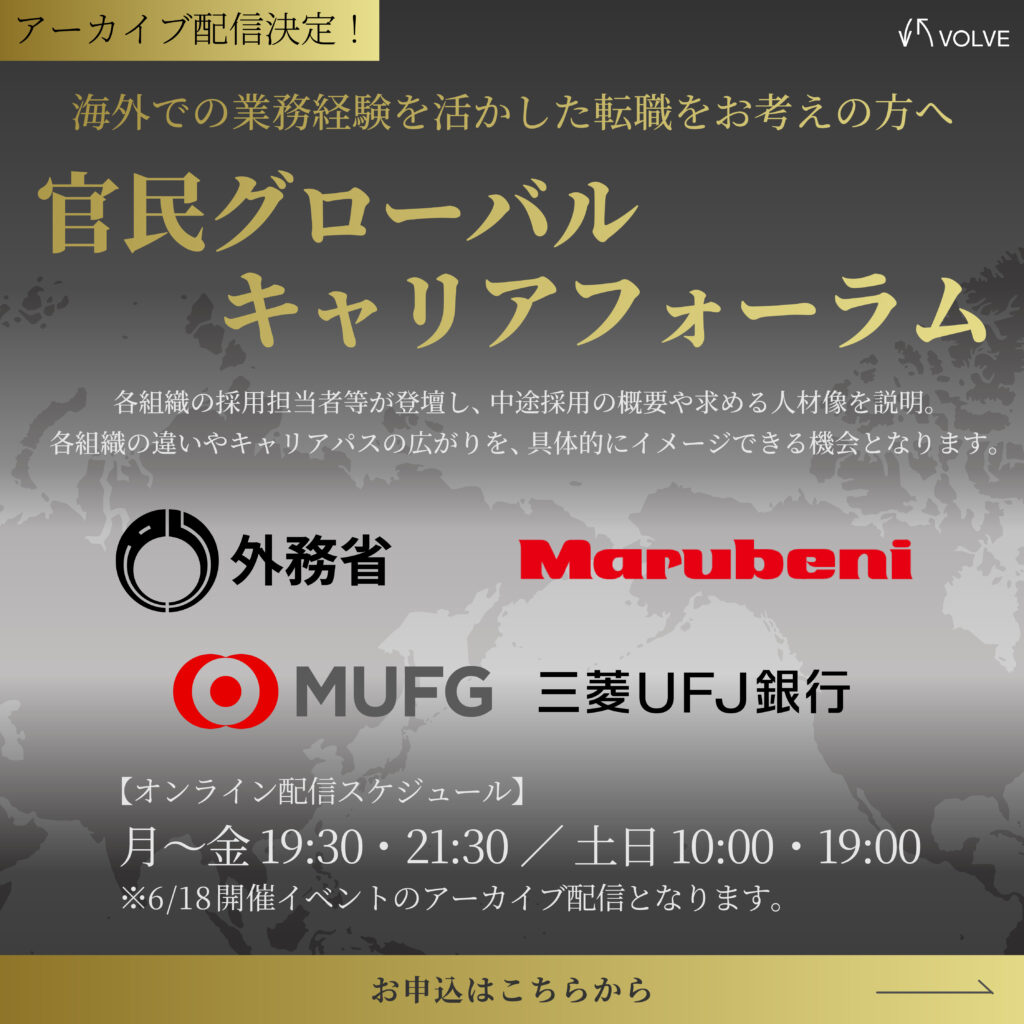

(告知)グローバルなフィールドで次のキャリアを築きたい方へ!

2025年6月18日開催「官民グローバルキャリアフォーラム」のアーカイブを配信中です!

官民グローバルキャリアフォーラムは、グローバルな仕事を通じて日本のプレゼンス向上に貢献する官民組織が会する、中途採用者向けキャリアイベントです。

各組織の採用担当者や現場の職員が、自らの経験をもとにリアルな働き方や求める人材像を説明し、グローバルなフィールドへの転職をお考えの方に、組織ごとの違いやキャリアパスの広がりを具体的にイメージいただくことを目的に開催いたしました。

「グローバルにキャリアを広げたいけれど、どんな選択肢があるのか分からない」「官民それぞれの現場で、実際にどんな仕事ができるのか見えづらい」といった疑問をお持ちの方は、ぜひご覧ください!